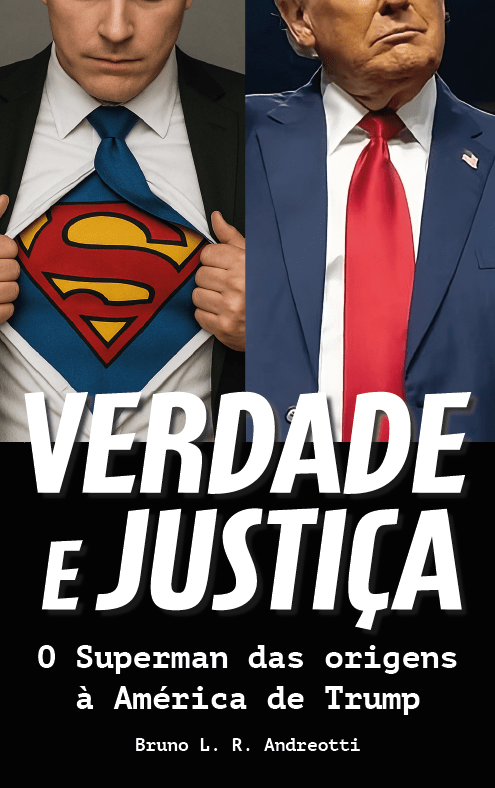

John Byrne salvou o Superman — ou preparou o terreno para que ele se tornasse apenas mais um produto da indústria cultural? Quase quarenta anos após The Man of Steel, suas decisões ainda estruturam o herói nos quadrinhos, nas telas e nos games? O legado foi positivo e continua relevante?

Por Washington Eloi Francisco*

Quando John Byrne desembarcou em The Man of Steel (1986), ele não estava apenas “atualizando” o Superman pós-Crise nas Infinitas Terras. Ele redesenhava o ponto de partida de todo o mito. Reescreveu a origem, reduziu o poder quase ilimitado do herói, devolveu peso dramático à infância em Smallville e à formação dada pelos Kents, e ancorou Clark Kent num mundo em que redações, corporações, TV e política funcionam segundo a lógica dos anos 1980, marcada por neoliberalismo, cultura do espetáculo e culto ao executivo de sucesso.

Ao mesmo tempo, Byrne mexe onde muita gente tratava como detalhe: a vida civil. Clark deixa de ser apenas a “máscara tímida” do Superman para se tornar um sujeito interessante por conta própria – um profissional competente, que namora, constrói laços e não vive permanentemente à sombra do uniforme. Lois Lane ganha protagonismo definitivo: é uma repórter agressiva, workaholic, competitiva, claramente à frente de seu tempo, movida por ética e ambição em igual medida. Jimmy Olsen sai do lugar de mero alívio cômico e volta a ser presença ativa, amigo leal e peça importante na dinâmica da redação. Byrne transforma esses três não apenas em coadjuvantes recorrentes, mas numa espécie de equipe afetiva e profissional que sustenta o universo do Superman.

Em termos bem simples: ele tira o herói do pedestal do “semideus invencível” e o coloca num tabuleiro em que mercado, imprensa, grandes empresas e opinião pública são tão importantes quanto kryptonita e supervilões – e em que a história continua interessante mesmo quando ninguém está voando. O mito não vive só das cenas de resgate; vive também das conversas na redação do Planeta Diário, das disputas de pauta, da pressão por audiência, da imagem pública em disputa com um Lex Luthor reconfigurado como magnata corporativo em vez de cientista maluco de laboratório.

Quase quarenta anos depois – e após sucessivos reboots, retcons e “crises” editoriais – a versão de Byrne já não é o “manual oficial” da DC. Mas a pergunta que interessa hoje, especialmente para quem vive e pensa cultura pop, é outra: o que sobrou de John Byrne depois que ele saiu da DC? Que marcas seguem operando nos quadrinhos, nas séries, nos filmes e até nos games, mesmo quando o nome dele nem aparece nos créditos?

O arquiteto de um “Superman legível”

O primeiro legado é estrutural. The Man of Steel não é só um “reboot bonitinho” pós-Crise nas Infinitas Terras: é o momento em que a DC decide, com Byrne, reorganizar o mito para o leitor dos anos 1980. A partir dali, Superman volta a ser o único sobrevivente de Krypton, a fase como Superboy é apagada, os poderes são reduzidos para algo mais “crível” e o planeta natal ganha uma estética fria, tecnocrática, quase desumanizada. É como se a editora dissesse: “vamos tirar o excesso de fantasia acumulado nas décadas anteriores e reconstruir o herói a partir de regras compreensíveis”.

Esse “Superman legível” passa por escolhas muito concretas. Byrne desloca o foco da herança kryptoniana grandiosa para o coração humano de Clark Kent: os Kents vivos, presentes e atuantes; a juventude em Smallville ganhando densidade emocional; a vida adulta em Metrópolis tratada como rotina de um profissional altamente competente, não como disfarce patético. A figura descrita por Umberto Eco como mito preso a um “presente eterno”, que vive aventuras sem consequências reais, é reconfigurada: o herói continua arquétipo, mas sua identidade passa a ser construída em movimento, em diálogo constante com trabalho, família, cidade e mídia.

Dentro desse enquadramento mais realista, Lex Luthor é a peça que melhor sintetiza a virada. Se nas primeiras décadas ele era o cientista maluco clássico, a partir da releitura de Byrne (em sintonia com o desejo editorial da DC) Luthor se torna um bilionário corporativo, dono de império empresarial, cercado de advogados, lobistas e marqueteiros. Esse Lex de terno e arranha-céu espelha o clima da era Reagan: culto ao executivo imbatível, fusão entre poder econômico e político, cidade como tabuleiro de negócios. E o dado fundamental aqui é que essa versão pegou: ela migra para o desenho da Ruby-Spears no fim dos anos 1980, depois para Lois & Clark nos anos 1990, para Superman: The Animated Series e, daí em diante, vira praticamente o padrão do personagem em animações, séries e filmes.

Quando a gente fala que Byrne criou uma “gramática” para o Superman, é disso que se trata: não só de atualizar o uniforme ou redesenhar Krypton, mas de estabelecer um conjunto de relações e hierarquias que passa a organizar o universo do personagem. A família Kent como eixo ético; Metrópolis como metrópole capitalista plena, com redações, TVs e corporações disputando narrativa; Clark como sujeito mais afirmativo; Lois como profissional voraz; Luthor como rosto do capital. Em torno disso, Byrne ainda expande o cenário com minisséries como World of Krypton, World of Smallville e World of Metropolis, que funcionam quase como anexos de manual para esse novo status quo.

Em outras palavras: o Byrne que sai das revistas mensais continua dentro da gramática visual e temática do Superman, mesmo quando o nome na capa já é outro. Cada nova reformulação – de Birthright a Secret Origin, de New 52 a Rebirth – precisa, de algum modo, negociar com esse modelo: às vezes aderindo, às vezes tentando quebrar, mas sempre dialogando com o “padrão Byrne” que, queiramos ou não, ainda serve de régua para medir o que é um Superman “moderno”.

O que aconteceu com Byrne depois da DC? – Um autor em trânsito

Ao deixar a DC, Byrne não “some do mapa” – ele muda de tabuleiro. Volta à Marvel levando na bagagem justamente aquilo que tinha refinado em The Man of Steel: controle de continuidade, gosto por reorganizar mitos e uma consciência cada vez mais clara de que super-heróis são também produtos de mídia. É nesse contexto que assume títulos como West Coast Avengers, Namor, the Sub-Mariner e, sobretudo, The Sensational She-Hulk, talvez o seu laboratório mais ousado no pós-Superman.

Em The Sensational She-Hulk (1989), Byrne radicaliza a metalinguagem. Jennifer Walters conversa com o leitor, discute com o próprio roteirista, rasga bordas de página, faz piada com capas e clichês editoriais. A premissa da série, como a própria Marvel resume hoje, é que a personagem sabe que está num gibi – e se comporta a partir disso. Esse gesto, que hoje parece quase “natural” por causa de Deadpool e da She-Hulk da TV, foi sistematizado ali: Byrne não inventa a quebra da quarta parede, mas transforma o recurso em motor narrativo, incorporando ao texto a consciência de que aquilo é um produto seriado, submetido a regras de mercado, prazos e formatos.

Em Namor, the Sub-Mariner (1990–1992), ele aplica à Marvel um raciocínio próximo ao que tinha feito com Superman e Lex Luthor. Namor, rei atlante de temperamento explosivo, cria uma empresa – a Oracle Inc. – para usar capital e estrutura corporativa como instrumento de proteção ambiental e geopolítica. O conflito deixa de ser apenas “Atlântida versus superfície” para se tornar Namor versus conglomerados, processos judiciais, esquemas empresariais. A mesma cabeça que transformou Luthor no rosto do capitalismo predador leva o Príncipe Submarino a virar CEO, colocando ambiente, poder econômico e imagem pública no centro da trama.

Já em West Coast Avengers / Avengers West Coast, Byrne empurra a equipe para o drama pesado: a saga “Vision Quest” desmonta literalmente o Visão; em seguida, “Darker than Scarlet” leva Wanda a um surto de poder e trauma familiar que muitos leitores enxergam como antepassado do que seria feito depois com a Feiticeira Escarlate. É um Byrne menos “esperançoso” que o de Superman: a desmontagem do androide, a reconfiguração do casamento de Wanda, o clima de instabilidade afetiva e institucional dos Vingadores da Costa Oeste mostram um autor que leva ao limite a ideia de que reorganizar mitos tem custo emocional – para personagens e para leitores.

Visualmente e na construção de página, tudo isso é sustentado por um estilo que se tornou sinônimo de mainstream super-heroico dos anos 80/90: linhas claras, anatomia marcada, sensação de peso e volume nos corpos, leitura fluida de quadro a quadro, páginas cheias de informação, mas raramente caóticas. Os diálogos são expositivos, sim, mas convivem com momentos de introspecção e silêncio; as cenas do dia a dia têm tanto espaço quanto as grandes pancadarias. Mesmo quando o gosto estético de parte do público se desloca para estilos mais “sujos”, fragmentados ou cinematográficos, muita gente que desenha e escreve super-heróis hoje aprendeu a ler a partir dessa gramática Byrne – e carrega isso nas mãos, goste ou não do autor.

Em resumo: depois da DC, Byrne não é apenas “o cara que um dia reformulou o Superman”. Ele se torna um autor em trânsito entre franquias, afinando em diferentes personagens a mesma pergunta de fundo: o que acontece com nossos mitos quando eles sabem – e nós sabemos – que vivem dentro de um sistema industrial, serializado, corporativo? Essa pergunta atravessa o Byrne pós-Superman e volta, de um jeito ou de outro, quando a gente olha para o legado dele no Homem de Aço.

A era da convergência e o “Byrne transmediado”

Do ponto de vista das mídias, o legado de Byrne fica ainda mais interessante. Ele não só redesenha o Superman para os anos 1980: entrega uma versão do mito pronta para viajar de uma plataforma para outra. Ao reforçar certos elementos – a frieza tecnológica de Krypton, quase desumanizada; a centralidade do Planeta Diário como coração ético e dramático; o duelo público-privado entre Superman e um Lex Luthor empresário – Byrne cria um “pacote” de referências que funciona, na prática, como uma espécie de bíblia de produção. Roteiristas de TV, animação, cinema e videogame passam a ter parâmetros claros para adaptar, condensar ou remixar o herói em outros formatos. É essa versão que ecoa no desenho da Ruby-Spears no fim dos anos 1980, reaparece em Lois & Clark, serve de base para Superman: The Animated Series e ainda influencia visivelmente o filme Man of Steel (2013), com seu Krypton frio e tecnocrático.

É justamente aí que a reformulação de Byrne se encontra com aquilo que o pesquisador Henry Jenkins chama de cultura da convergência: um cenário em que histórias, personagens e marcas circulam entre mídias diferentes, e o público acompanha esse fluxo montando o quebra-cabeça narrativo. Em vez de existir só “dentro do gibi”, o Superman pós-1986 passa a operar como artefato transmidiático: está nas HQs mensais, mas também em desenhos animados, séries live-action, filmes, games, brinquedos, campanhas publicitárias e, mais tarde, em fanfilms, fanarts e discussões em rede. A coerência do personagem deixa de depender apenas da continuidade interna dos quadrinhos e passa a depender da capacidade de manter certos gestos, poses e conflitos reconhecíveis, mesmo quando mudam o ator, o traço, o tom da história ou o público-alvo.

Se a gente olha para o lado visual, isso fica muito concreto. Pense em imagens que qualquer pessoa identifica como “Superman” mesmo sem ver o escudo inteiro: o voo de punho cerrado, a capa abrindo como uma bandeira ao vento, o pouso em silêncio com o olhar voltado para o horizonte, o salvamento no último segundo com alguém nos braços. Essas cenas se repetem em capas de HQ, pôsteres, desenhos, filmes, games, estátuas de colecionador. Lidas à luz do historiador da arte Aby Warburg, são Pathosformeln: fórmulas visuais de emoção, poses que concentram um certo “estado de alma” e sobrevivem porque são continuamente retomadas, atualizadas e reinscritas em novos contextos. No caso do Superman, Byrne ajuda a fixar um conjunto dessas fórmulas – corporalidade mais sólida, gestos menos cartunescos, ênfase na tensão entre potência e controle – que atravessa de forma impressionante as décadas seguintes.

Mesmo quando o cinema decide tomar rumos próprios, ou quando a DC resolve mudar a “origem oficial” do herói – como em Birthright, Secret Origin, na fase New 52 e depois em Rebirth –, o debate nunca parte do zero. Ele sempre acontece em comparação com o padrão Byrne, que durante anos foi a origem de referência e, para muita gente, continua sendo a régua com que se mede se uma nova versão “faz sentido” ou “descaracteriza” o personagem. A discussão de fãs sobre qual origem é ou não canônica hoje – se é Man of Steel, se é Secret Origin, se tudo virou um mosaico depois de New 52 e Rebirth – mostra justamente isso: a cada grande rearranjo editorial, o fantasma de 1986–1988 volta para a conversa, como se a reformulação de Byrne fosse o ponto zero da modernidade do Superman.

No fundo, quando falamos em “Byrne transmediado”, estamos falando disso: de um autor que, ao reorganizar a origem, as relações e a visualidade do Superman, entrega também um modelo de personagem pronto para habitar a cultura da convergência. Um Superman pensado não só para a página impressa, mas para um ecossistema inteiro de telas, produtos e memórias afetivas – sem perder, pelo menos por um tempo, a sensação de que ainda há um núcleo ético e simbólico segurando tudo isso no lugar.

Entre mito e produto cultural: um legado em disputa

Seria fácil encerrar esta história dizendo que John Byrne é unanimidade. Não é – e justamente aí está uma parte importante do legado dele.

Desde o início dos anos 2000, Byrne passa a circular não só como “autor clássico”, mas também como figura polêmica. Entrevistas duras, declarações consideradas conservadoras, brigas públicas em fóruns e comentários sobre colegas e fãs criam em torno dele uma aura de senhor ranzinza dos quadrinhos. Para uma parte do público mais jovem, isso se soma a outra questão: o traço e a narrativa que, nos anos 1980, eram sinônimo de modernidade hoje muitas vezes são rotulados como “datados”, marcados por diálogos muito explicativos e por uma anatomia heroica que parece no meio do caminho entre o clássico e o exagero dos anos 1990.

Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Superman – e para o modo como os super-heróis circulam na cultura pop – Byrne continua sendo um ponto de referência incômodo. De um lado, ele ajuda a contrariar a famosa leitura de Umberto Eco de que o personagem estaria preso a uma espécie de “presente eterno”, sempre voltando à estaca zero, sem transformação real: o Superman pós-Man of Steel tem origem reescrita, relações reorganizadas, conflitos éticos mais nítidos. De outro, ele antecipa uma angústia que aparece em leituras críticas da cultura da convergência: até que ponto tanta flexibilidade, tantos reboots, tantas versões transmidiáticas não acabam esvaziando o mito, transformando o herói numa superfície que pode ser moldada a qualquer demanda de mercado, sem que sobre muito do núcleo simbólico original?

Em linguagem bem direta: Byrne é amado e contestado pelo mesmo motivo. Ele mostra que é possível atualizar o mito, mexer em origem, família, visual, trabalho e ainda assim manter um “Superman reconhecível”. Mas, ao mesmo tempo, abre a porta para um modelo de personagem que pode ser constantemente recortado, relançado, remixado – como produto, como marca, como franquia.

Em termos de cultura pop, o nome “John Byrne” virou uma espécie de fronteira geracional. Para muitos leitores, pesquisadores e profissionais da indústria, ele é o grande engenheiro da modernidade dos super-heróis, o sujeito que ensinou como se faz um reboot que respeita e reorganiza tradição. Para outros, simboliza uma fase que precisa ser superada, tanto pelo estilo visual quanto pela postura pública. Essa fricção é saudável: impede que Byrne seja transformado num mito neutro, polido, sem contradições.

Talvez seja esse o ponto mais interessante: a obra e a figura pública de John Byrne continuam produzindo atrito – e esse atrito nos obriga a olhar para os super-heróis não só como narrativas míticas, mas também como mercadorias em circulação, constantemente negociadas entre autores, editoras, telas, fãs e mercados diferentes. Entre o mito e o produto, Byrne permanece como um dos nomes que deixam claro que essas duas dimensões nunca andam separadas.

E então que fica, afinal?

Se a pergunta lá do começo era “o que John Byrne deixou depois de largar a DC?”, talvez a resposta mais honesta seja: ele deixou um molde invisível, uma espécie de receita de bolo que continua sendo seguida – às vezes fielmente, às vezes de forma torta – por quase tudo que se faz com o Superman desde então. Quando a gente olha para os grandes reboots e releituras que vieram depois de The Man of Steel – de Birthright a Secret Origin, das reformulações dos New 52 até as tentativas de conciliação em Rebirth – é impressionante como quase sempre há algum elemento “à la Byrne” segurando a estrutura: a importância dos Kents vivos, a Metrópolis de redação frenética e arranha-céus corporativos, o Lex Luthor empresário, a Lois workaholic que não gira na órbita do herói, mas disputa espaço e protagonismo. Mesmo quando roteiristas fazem questão de marcar diferença, é com esse modelo que eles discutem, concordando ou batendo de frente com ele.

O ponto é que Byrne conseguiu uma coisa que poucos autores alcançam: produzir adições dos anos 1980 que se tornaram tão canônicas quanto elementos criados nas décadas de 1940, 50 e 60. A infância em Smallville, o romance amadurecido com Lois, o Clark confiável e profissional, o Lex de terno – tudo isso hoje parece “sempre ter estado ali”. Só que não esteve. Foi organizado, afiado e, em muitos casos, inventado ou radicalizado por um cara trabalhando num período muito específico, entre 1986 e 1988, num contexto de crise editorial e de mundo atravessado por Reagan, Guerra Fria no fim, neoliberalismo e cultura de massa em modo turbo. Ele deu ao Superman um banho de modernidade que, curiosamente, ainda soa atual o bastante para não poder ser ignorado hoje.

Ao mesmo tempo, o Superman de Byrne é um grande laboratório de tudo aquilo que a gente discutiu ao longo do texto: é ali que a tensão entre mito e produto aparece de forma mais nítida. De um lado, ele aprofunda o herói – torna Clark mais humano, mais ético, mais vulnerável, com dramas familiares, dúvidas, culpas. De outro, racionaliza o personagem, organiza origem, poderes, elenco de apoio, inimigos e cenários como se estivesse montando um manual de uso para futuras gerações de roteiristas, editores e produtores de TV e cinema. O resultado é um Superman que respira como personagem de carne e osso e, ao mesmo tempo, funciona perfeitamente como marca, franquia, plataforma narrativa pronta para circular entre gibis, telas e prateleiras de loja.

Talvez seja por isso que, mesmo em “dois mil e tantos”, quando um novo filme é anunciado, uma nova série animada é lançada ou a DC tenta mais um rearranjo de continuidade, a sensação de quem acompanha de perto é sempre parecida: vamos ver o que sobrou do Byrne desta vez. Às vezes é um Krypton mais frio e tecnológico, às vezes é o Clark jornalista competente e bem resolvido, às vezes é o Luthor bilionário que controla a cidade pelos contratos e não pelos raios da mad science. Às vezes é só o jeito como o Superman pousa no chão, dobra a capa e conversa com alguém antes de voar de novo. Mas está lá.

No fim das contas, mais do que perguntar se o “Superman de Byrne ainda vale”, o que talvez importe é reconhecer o quanto aquilo que hoje chamamos de “natural” nos super-heróis – especialmente no Superman – passou pela mesa de desenho e pela máquina de escrever de John Byrne. E não passou sozinho: passou filtrado por uma indústria que precisa que seus mitos sejam eternos e, ao mesmo tempo, estejam sempre sendo relançados, reciclados, rejuvenescidos. Se a gente pode discutir, com toda razão, as polêmicas, os limites e os tropeços do autor, também pode encerrar a leitura com um certo orgulho de leitor e de fã: em algum lugar entre as bancas dos anos 80, as revistas brasileiras da Abril, os desenhos que a gente viu na TV e os filmes que continuam saindo, esse Superman reformulado fincou raízes. E é muito difícil imaginar o herói – e o nosso próprio jeito de olhar para ele – sem atravessar, de algum modo, a sombra longa que John Byrne deixou para trás.

Quem são os autores citados? – Caso você queira ficar bem mais esperto sobre o Superman claro!

Henry Jenkins (1958–) – Pesquisador norte-americano de mídia e cultura pop. Autor de Cultura da Convergência e Textual Poachers, é uma das principais referências para entender como histórias, marcas e fãs circulam entre diferentes plataformas (TV, cinema, games, internet), criando universos transmidiáticos.

Aby Warburg (1866–1929) – Historiador da arte alemão. Desenvolveu o conceito de Pathosformel (“fórmula de emoção”), para explicar como certos gestos, poses e imagens intensas reaparecem ao longo da história em diferentes obras, carregando uma mesma carga afetiva. A ideia ajuda a ler poses e ícones dos super-heróis como parte de uma longa tradição visual.

Achou o papo bem interessante e cabeça? Curte aí e compartilha, pecisamos de mais pessoas discutinto o que interessa dos personagens do que ficar reverberando opiniões chulas e fofocas de bastidores que não levam a nada de youtubers. Abraço a todos!

*Washington Eloi Francisco é nerd elevado à 5ª potência – Filmes, séries, quadrinhos e action figures é com ele. Membro do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (NUPEQ-UEMS).